Les engrais azotés et l'industrie de la guerre

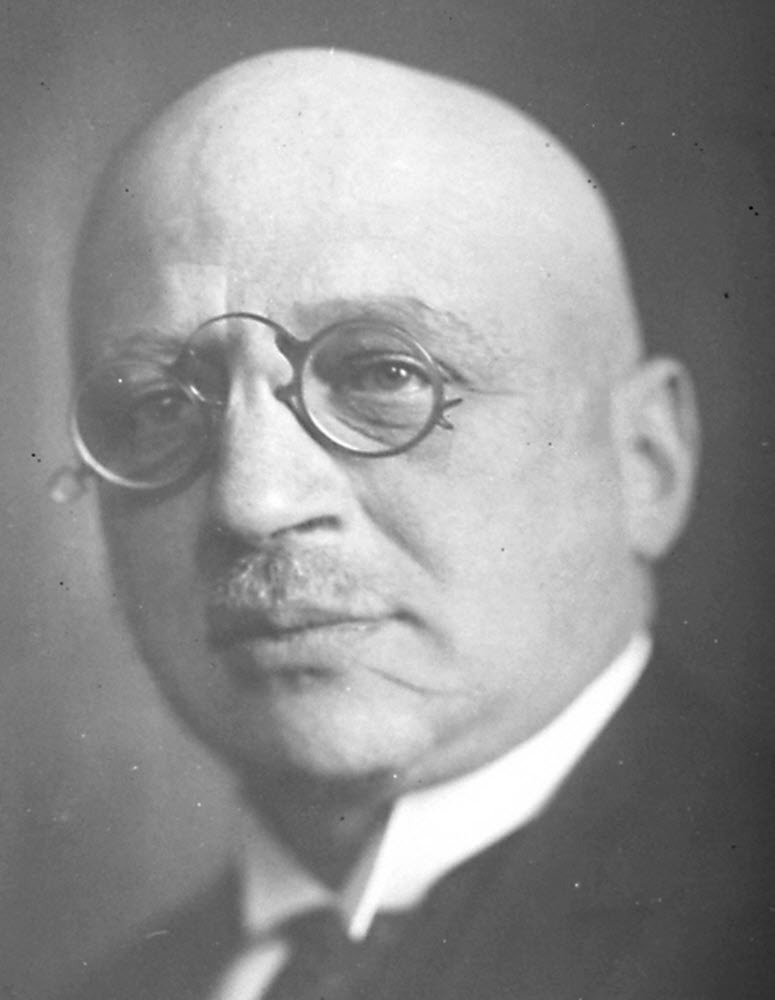

Fritz haber

Comme pour beaucoup de secteurs industriels, l’agriculture intensive moderne trouve ses racines dans des infrastructures mises en place au début du siècle dernier. Durant la première et la seconde guerre mondiale, des sommes considérables ont été investies par les nations pour développer l’industrie lourde et appuyer l’effort de guerre.

L’Allemagne du XIXe siècle, héritière de la physique prussienne, était déjà en avance sur la question de la chimie et de la physique. Albert Einstein, Heizenberg, Hertz, Ohm, Fahrenheit tous sont des scientifiques allemands de renom et qui ont contribué aux grandes avancées scientifiques du XXe siècle.

Cependant certains d'entre-eux ont particulièrement était impliqués dans l'effort de guerre et ont participé à la mise en oeuvre d'industries nouvelles pour le meilleur et pour le pire. Par exemple Fritz Haber, l'inventeur du procédé qui a permis de produire des engrais azotés de synthèse, est aussi l’inventeur du gaz moutarde qui a décimé des milliers de soldats dans les tranchées.

C'est donc ce lourd héritage scientifique de guerre qui a permis le développement de l'industrie chimique et la production massive d'engrais qu'on connaît aujourd'hui.

Les industries allemandes issues de la guerre

L'industrie de la guerre et l'agriculture sont deux domaines qui, à première vue, semblent ne pas avoir de liens directs. Cependant, ces deux secteurs ont une histoire commune notamment en ce qui concerne la production de produits chimiques. C'est le cas notamment des entreprises allemandes BASF et Bayer qui ont produit des explosifs, des gaz de combat et d'autres produits chimiques et qui, aujourd'hui, sont des fleurons de la chimie agricole.

Gravure représentant l'usine de la BASF à Oppau en Allemagne

Ces entreprises allemandes ont été fondées après 1860. Elles étaient à l'origine spécialisées dans la production de colorants et de produits chimiques de base. Au cours de la Première Guerre mondiale, elles ont rapidement été impliquées dans la production de produits chimiques pour l'effort de guerre allemand. Après la guerre, ces industries ont été démantelées par les forces d'occupation alliées, puis, en 1952, elles ont été autorisées à redémarrer leur activités. Depuis lors, elles ont connu une croissance continue et sont devenues les plus grandes entreprises chimiques au monde.

L'industrie de guerre rend la disponibilité en azote illimitée.

Durant les deux guerres mondiales, l’essentiel de la production d’ammoniaque avait servi à la production d’explosifs. De grandes industries chimiques s’étaient alors organisées autour de cette production. La BASF en Allemagne a par exemple produit dès 1914 des quantités très importantes d'ammoniaque pour la fabrication de la poudre à canons destinée aux explosifs et aux munitions. Après la fin du premier conflit mondial, le traité de Versailles de 1919, rétribuera à la France, le brevet allemand Haber-Bosh permettant de produire l’ammoniaque nécessaire aux engrais.

La France de l'époque n'était pas la plus performante en terme de production agricole par rapport à l'Allemagne et aux pays du nord de l'Europe. L’objectif politique national de la France était alors de devenir une grande nation agricole et ainsi rivaliser avec ses voisins. Avoir la capacité industrielle de produire l’ammoniaque nécessaire aux engrais était donc un élément hautement stratégique et la récupération de la technologie allemande était une aubaine.

Après la fin des deux conflits mondiaux, la capacité de production d’ammoniaque était surdimensionnées par rapport à la demande. La guerre étant terminée, il n'y avait plus besoin de produire autant de poudre. Il fallait alors trouver un nouveau marché pour écouler la production, et ce fut celui des agriculteurs, ceux-là même qui allaient mener une toute autre sorte de bataille, celle de la modernisation de l'agriculture.

Le développement de l’agro-industrialisation au XXe siècle est donc profondément ancré dans la culture industrielle de la guerre, avec une logique maximaliste. Cette révolution agricole a permis certes l’indépendance alimentaire des nations les plus avancées, et a certainement contribué à bien des égards au développement de l’agriculture dans de nombreux pays, mais à quel prix? Nous voyons aujourd’hui les limites de ce modèle du XXe siècle qui a longtemps considéré les champs comme des usines. Quand bien même l’objectif était l’indépendance alimentaire, nous nous rendons compte que cette indépendance avait un lourd tribut: la dépendance des agriculteurs à la chimie et la destruction de la qualité des sols et de l'environnement.

Références:

-https://www.basf.com/fr/company/who-we-are/our-history.html

-https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=10005143

Parlons de votre besoin d'analyse de reliquat azoté

GRATUIT

Vous souhaitez effectuer une analyse de sol nous vous proposons un bref échange téléphonique avec notre expert.