Comment réaliser mon bilan azoté prévisionnel ?

En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les nitrates est un enjeu important. Avec la publication début 2023 du septième programme d’actions national “nitrates”, le raisonnement de la fertilisation azotée à l’échelle de l’exploitation agricole est, plus que jamais, un sujet d’actualité.

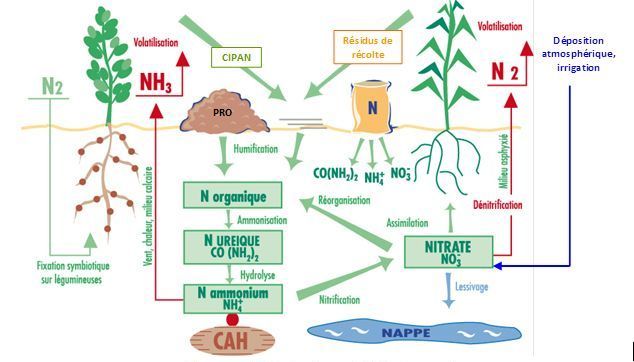

Le cycle biogéochimique de l'azote

L’azote (N) est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. Celles-ci s'alimentent majoritairement en nitrate à partir de l'azote présent dans le sol. Seules certaines d’entre elles - les légumineuses - ont la faculté de fixer le diazote de l'air par le biais d’associations symbiotiques avec des bactéries Rhizobium. L’azote présent dans le sol peut l’être sous différentes formes : organique, sa forme majoritaire, ou minérale (nitrate NO3-, ammonium NH4+, urée CO(NH2)2). En raison de l’activité biologique du sol, l’azote transite d’une forme à une autre dans ce que l’on appelle le “cycle biogéochimique de l’azote”.

Au cours de ce cycle biogéochimique, ce qui intéresse la plante d’un point de vue agronomique est la forme minérale nitrate NO3-. Ce nitrate provient de différentes sources :

- la minéralisation de l’azote organique du sol, des résidus de récolte, des produits résiduaires organiques et des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN)

- les apports atmosphériques et l’irrigation

- les apports de fertilisants azotés

Mais, le prélèvement par les plantes n’est pas le seul processus responsable de la sortie d’azote de la solution du sol. Des pertes sont possibles par entraînement dans les eaux de drainage (lixivation) ou par dénitrification et volatilisation sous forme de gaz. L’azote peut aussi être exporté en dehors de la parcelle agricole du fait du pâturage par les animaux ou de la récolte de produits végétaux. Ces exportations et pertes d’azote sont majoritairement compensées par des apports d’engrais azotés minéraux ou organiques. Mais, pour équilibrer la fertilisation azotée, il faut être capable d’estimer la dose optimale d’azote nécessaire pour les plantes.

La notion de dose optimale d'azote

L’azote est très souvent le premier facteur limitant de la production agricole : un manque d’azote empêche d’atteindre l’objectif de rendement, mais une surfertilisation peut à l’inverse provoquer des pertes de rendements (risques de verse sur céréales). Le défi repose donc sur la définition de la dose optimale d’azote à apporter pour répondre aux besoins en azote des plantes, et pour que le sol soit dans les meilleures conditions : ni trop, ni trop peu. Ces besoins se définissent par les quantités d’éléments nutritifs prélevées par une culture nécessaires et suffisantes pour atteindre un objectif de production et un niveau de qualité fixés (COMIFER, 2023).

De plus, au sein d’une exploitation agricole, il existe un autre enjeu du raisonnement de la fertilisation azotée, qui n’est pas des moindres : l’optimisation économique. Face à la hausse du prix des engrais, il paraît nécessaire pour les agriculteurs de modérer au maximum leur fertilisation pour éviter les dépenses inutiles.

Pour finir, il est indispensable de limiter les atteintes à l’environnement. En plus des conséquences du nitrate sur la qualité de l’eau, les fertilisants azotés peuvent également avoir un impact sur la qualité de l’air, par le biais de pertes d’azote sous forme gazeuse. Ainsi, l’oxyde nitreux, issu de la dénitrification du nitrate, contribuerait à 20 % de l’effet de serre global. Or l’agriculture et la sylviculture seraient responsables de plus de 80 % des émissions de cette molécule (CITEPA, 2020).

Conformément à l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national “nitrates”, le calcul de la dose optimale prévisionnelle d’azote à apporter est obligatoire pour tout îlot cultural recevant des fertilisants azotés. Mais le détail du calcul n’est pas exigé pour les CIPAN et les cultures recevant une quantité d’azote total inférieure à 50 kg par ha.

Méthode du bilan azoté prévisionnel

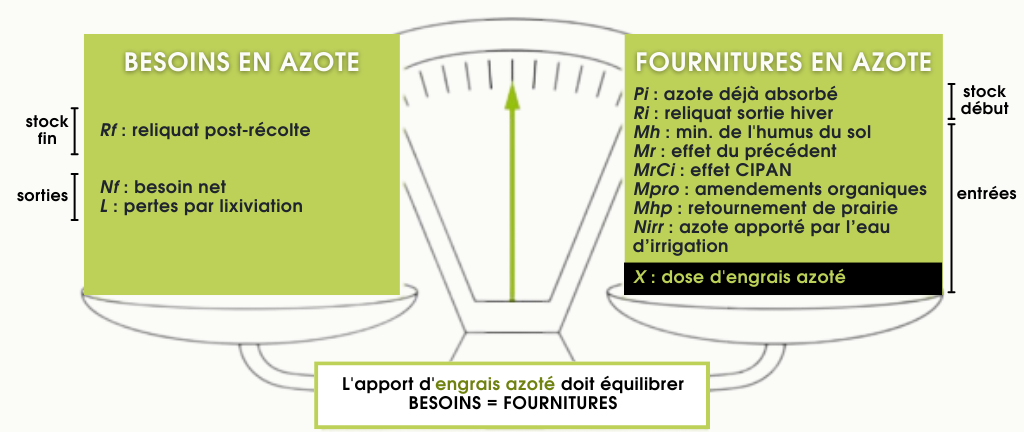

Afin de déterminer la dose optimale d’azote à épandre, il faut être capable d’estimer les différents flux d’azote à l’échelle de l’exploitation dans chaque parcelle et pour chaque culture. Ces phénomènes dynamiques ont été intégrés dans une méthode de calcul opérationnelle qui s’applique à la plupart des grandes cultures : le bilan azoté prévisionnel. Son objectif est d’équilibrer les fournitures d’azote au sol en fonction des besoins en azote des cultures. La durée du bilan est variable selon la culture mais est toujours inférieure à un an. La date d’ouverture correspond au semis pour les cultures de printemps et à la sortie d’hiver pour les cultures d’hiver. La date de fermeture correspond quant à elle à la date de récolte. Cette méthode est retenue au niveau national dans le cadre des programmes d’actions “nitrates” comme l’outil de référence pour garantir l’équilibre de la fertilisation azotée.

Le bilan azoté prévisionnel est basé sur le principe du bilan de masse. Par conséquent, l’état final du système correspond à l’état initial, additionné de ce qui est entré et soustrait de ce qui est sorti : état final = état initial + entrées - sorties avec :

- état final : quantité d’azote à la fermeture du bilan (post-récolte)

- état initial : quantité d’azote à l’ouverture du bilan (semis ou sortie d’hiver)

- entrées : fournitures d’azote (engrais, minéralisation de la matière organique du sol, produits résiduaires organiques, CIPAN, résidus de culture,…)

- sorties : quantité d’azote absorbé par la culture et pertes d’azote (lixivation, volatilisation, dénitrification)

Pour optimiser la fertilisation azotée, il suffit donc d’équilibrer les entrées et les sorties, afin que la quantité d’azote restant dans le sol à la récolte soit la plus faible possible. L’équation du bilan azoté peut donc être formulée de manière à calculer la dose prévisionnelle d’engrais azoté à épandre :

dose d’engrais azoté = besoins culture - fournitures en azote

Soit : dose d’engrais azoté = (Nf + Rf + L) - (Pi + Ri + Mh + Mr + MrCi + Mpro + Mhp + Nirr)

Avec, en kg d’azote minéral / ha :

- Nf : quantité d’azote absorbée par la culture à la fermeture du bilan (besoin net) : exprimée en multipliant l’objectif de rendement (moyenne des 3 meilleurs rendements obtenus lors des 5 dernières années) avec le besoin en azote de la culture (en moyenne de 3 kg/q)

- Rf : quantité d’azote minéral restant dans le sol à la fermeture du bilan et non utilisée par la culture (reliquat post-récolte) : dépend de la profondeur du sol et de sa texture; plus le sol est argileux, plus il reste d’azote.

- L : pertes de nitrates dissous dans les eaux (pertes par lixiviation) : on considère que les pertes d’azote gazeuses par volatilisation ou dénitrification sont compensées par les apports d’azote atmosphérique des précipitations et fixation symbiotique

- Pi : quantité d’azote réellement absorbée par la culture depuis le semis à l’ouverture du bilan (azote déjà absorbé) : valeur égale à 0 pour les cultures de printemps

- Ri : quantité d’azote minéral dans le sol à la fin de l’hiver et disponible pour la culture (reliquat sortie hiver) : varie selon la pluviométrie hivernale et le type de sol

- Mh : minéralisation de l’humus du sol : dépend de la période de présence de la culture, de la teneur en humus, du pH et de la teneur en calcaire du sol

- Mr : minéralisation des résidus de récolte du précédent cultural (effet du précédent) : il existe 3 types de précédents, ceux ne fournissant pas d’azote minéral (maïs ensilage, tournesol…), ceux libérant de l’azote lors de la décomposition des résidus de récolte (colza, betterave) et pour finir ceux qui immobilisent l’azote par leur décomposition (maïs grain, céréales à pailles enfouies…)

- MrCi : minéralisation des résidus de culture intermédiaire (effet CIPAN) : dépend du couvert végétal et de la date de destruction.

- Mpro : minéralisation de l’azote organique des produits résiduaires organiques (amendements organiques) : un épandage libère de l’azote rapidement par effet direct mais aussi les années suivantes par arrière-effet.

- Mhp : minéralisation organique due à un retournement de prairie : dépend de la durée de la prairie et de la date du retournement - la minéralisation s’effectue sur de nombreuses années.

- Nirr

:

azote apporté par l’eau d’irrigation : calculé selon la teneur en nitrates de l’eau

Le reliquat azoté sortie hiver

(Ri) s’agit du seul poste du bilan prévisionnel qui est mesurable par une analyse de sol effectuée entre janvier et février. Tous les autres sont estimés ou calculés à l’aide de tables de référence ou de modèles agro-climatiques disponibles sur les sites du COMIFER, de l’INRA ou des Chambres d’Agriculture. Ces postes non-mesurables dépendent des conditions pédoclimatiques (température, humidité et aération du sol) et du système de culture. A noter que la méthode du bilan azoté prévisionnel - comme son nom l’indique - délivre une dose prévisionnelle mais ne garantit pas un rendement. Il est donc nécessaire d’ajuster la dose au cours de la campagne culturale.

Références :

- ABRAS M. et al, 2013. Prospects for improving the provisional nitrogen fertilization recommendation at field scale in Wallonia using the AzoFert® software [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=9700

- CHAMBRE D’AGRICULTURE NORMANDIE, 2022. Guide de calcul des doses d'azote [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/DIRECTIVE_NITRATES/Guide-calcul-previsionnel-des-doses-azote.pdf

- CITEPA (Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique), 2020. Gaz à effet de serre [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.citepa.org/wp-content/uploads/1.1-GES_2020.pdf

- COMIFER (COMITÉ FRANÇAIS D’ETUDE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FERTILISATION RAISONNÉE), 2023. Postes du bilan prévisionnel d'azote [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://comifer.asso.fr/postes-du-bilan-previsionnel-d-azote/

- DREAL - PAYS DE LA LOIRE, 2022. Programme d'actions national nitrates [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/programme-d-actions-regional-nitrates-a4592.html

- L'AGRO REPORTER, 2013. Méthode du bilan azoté [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://agro-reporter.blogspot.com/2013/11/methode-du-bilan-azote-episode-13-les.html

- PROGRAMME D'ACTIONS NATIONAL NITRATES, 2020. Lien entre azote, nitrate, agriculture et pollution [en ligne]. Disponible à l'adresse :

https://programme-nitrate.gouv.fr/lazote-est-element-indispensable-a-lagriculture-il-peut-entrainer-pollutions.html